Расчет естественного освещения производственных помещений

Естественное освещение производственных помещений обеспечивается устройством окон (боковое освещение). Для предупреждения попадания прямых солнечных лучей окна должны иметь солнцезащитные устройства (жалюзи, козырьки и т. ) или оконные переплеты должны заполняться светорассеивающими или светопоглощающими стеклами.

Без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением допускается проектировать помещения, где это необходимо по условиям технологии и выбора рациональных объемно-планировочных решений, а также производства, не требующие пребывания работающих более 50 % времени в течение рабочей смены.

Целью расчета является определение площади световых проемов при естественном освещении в производственных помещениях. При этом исходными данными для расчета являются:

– площадь пола помещения Sп, м2;

– длина помещения L, м

– глубина помещения В2, м;

– высота от уровня условной рабочей поверхности h (условная рабочая поверхность располагается на уровне 0,8 м) до верха окна;

– нормированное значение коэффициента естественной освещенности (КЕО), ен. Принимается согласно СНиП 23-05-95;

– коэффициент kо, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями;

– коэффициент запаса Кз – расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнителей в световых проемах, источников света (ламп), светильников;

– общий коэффициент светопропускания светового проема τо;

– коэффициент r1, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;

– световая характеристика окон ηо, зависящая от соотношения длины помещения (L) к его глубине (В2);

– световая характеристика фонарей ηф;

– высота оконного проема А, м;

– ширина оконного проема В, м;

– количество оконных проемов n, шт.

Рекомендуется следующая методика расчета естественного освещения:

Определение отношения площади световых проемов к площади пола помещения.

При боковом освещении помещения определяется суммарная площадь световых проемов Sо (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения (м2):

При верхнем освещении помещения определяется суммарная площадь световых проемов (в свету) всех фонарей Sф, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом (м2):

Определение размеров оконного проема или фонарей и их количества по следующим зависимостям:

А · В = Sо / n; (3. 317)

А · В = Sф / n. 318)

Пример 3. Рассчитать естественное освещение зоны ТО и ремонта машин сервисного предприятия при следующих исходных данных:

площадь пола зоны ТО и ремонта Sп = 288 м2 (L = 24 м, В2 = 12 м);

общий коэффициент светопропускания τо = 0,69 (принимается по данным таблицы 3. 115);

коэффициент r1, учитывающий повышение КЕО (в зоне с устойчивым снежным покровом принимается равным r1 = 1,3);

предприятие расположено в г. Москве. Согласно СНиП 23-05-95 для бокового освещения ен = 0,8 (табл. 116);

световая характеристика окон ηо, зависящая от соотношения длины помещения к его глубине (принимается по данным таблицы 3. 117);

коэффициент kо, учитывающий затенение окон (рядом нет затеняющих оконные проемы зданий, принимается равным kо = 1,0);

коэффициент запаса Кз, учитывающий снижение КЕО (в зонах ТО и ремонта выделяется менее 1 мг/м3 пыли, дыма и копоти). По данным таблицы 3. 118 принимается равным Кз = 1,4.

Таблица 3. 115 – Общий коэффициент светопропускания

Заполнение светового проема

Общий коэффициент светопропускания τо

Одинарное остекление в деревянных переплетах

0,83

Одинарное остекление в металлических переплетах

0,83

Двойное остекление в деревянных спаренных переплетах

0,69

То же, в металлических спаренных переплетах

0,69

То же, в деревянных раздельных

0,69

То же, в металлических

0,69

Тройное остекление в деревянных переплетах

(спаренный и одинарный)

0,57

То же, в металлических

0,57

Блоки стеклянные пустотелые размером 194×194×98 мм

с шириной швов 6 мм

0,64

То же, размером 244×244×98 мм

0,64

Профильное стекло швеллерного сечения

0,78

Профильное стекло коробчатого сечения

0,61

Органическое стекло одинарное

0,87

Органическое стекло двойное

0,76

Органическое стекло тройное

0,66

Двухслойные стеклопакеты в деревянных переплетах

0,69

То же, в металлических переплетах

0,69

Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление

в раздельных деревянных переплетах

0,57

То же, в металлических переплетах

0,57

Решение. Нижняя часть окна расположена на высоте 1,0 м от пола. Высота окна А = 2,4 м (табл. 119). Тогда высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна составит: h = 1,0 + 2,4 – 0,8 = 2,6 м.

Отношение глубины помещения (В2) к его высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна (h): 12 / 2,6 = 4,6. Отношение длины помещения (L) к его глубине (В2): 24 / 12 = 2,0.

По данным таблицы 3. 117 принимаем световую характеристику окна, приблизительно равную ηо = 12.

По формуле (3. 315) определяем площадь оконных проемов:

По данным табл. 119 устанавливаем размеры окон (А = 2,4 м, В = 1,8 м), а их количество определяем по формуле (3. 317): n = 43,15 / 2,4 · 1,8 = 9,9.

Таблица 3. 116 – Нормируемые значения коэффициента естественной

Помещения, посты и

производственные участки

Характеристика зрительной

работы

Разряд зрительной работы

Нормируемое

значение КЕО, ен

При верхнем и

боковом освещении

При боковом

освещении

в зоне с устойчивым

снежным покровом

на остальной

территории

Мойки и уборки машин

Грубая

VI

2,0

0,4

0,5

Ежедневного (ежесменного) обслуживания машин

Общее наблюдение за ходом производственного процесса

VIII

1,0

0,2

0,3

ТО и ремонт, деревообрабатывающий,

обойный, шиномонтажный

Малой точности

V a

3,0

0,8

1,0

Ремонта электрооборудования, ремонта

приборов питания, моторный, агрегатный,

слесарно-механический, столярный,

обойный, ремонта и монтажа шин

Средней точности

IV a

4,0

1,2

1,5

Кузнечно-рессорный, сварочный, жестяницкий, арматурный, медницко-радиаторный, ремонта аккумуляторов, компрессорная, малярный, краскоприготовительный

Средней точности

IV б

4,0

1,2

1,3

Таблица 3. 117 – Значения световой характеристики окна

Отношение длины

помещения L к

его глубине В2

Значение световой характеристики hо при отношении

глубины помещения В2 к его высоте от уровня условной

рабочей поверхности до верха окна h

1,5

7,5

4,0 и более

6,5

7,5

12,5

3,0

7,5

8,5

9,6

12,5

2,0

8,5

9,5

10,5

11,5

1,5

9,5

10,5

1,0

26,5

0,5

–

Таблица 3. 118 – Коэффициент запаса Кз при проектировании

естественного и искусственного освещения

Помещения и

территории

Примеры

помещений

Искусственное

освещение

Естественное

освещение

Коэффициент

запаса, Кз

Количество чисток

Светильников в год

Коэффициент

запаса, Кз

Количество чисток

остекления

светопроемов в год

Эксплуатационная группа

светильников

Угол наклона светопропускающего материала к горизонту, градусы

1-4

5-6

0-15

16-45

46-75

76-90

1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне:

а) св. 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти

Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов

2,0

1,7

1,6

2,0

1,8

1,7

1,5

б) от 1 до 5 мг/м3

пыли, дыма, копоти

Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сборного железобетона

1,8

1,6

1,6

1,8

1,6

1,5

1,4

в) менее 1 мг/м3

пыли, дыма, копоти

Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, пошивочные

1,5

1,4

1,4

1,6

1,5

1,4

1,3

г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой коррозирующей способностью

Цехи химических заводов по выработке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов, удобрений, цехи гальванических покрытий и различных отраслей промышленности с применением электролиза

1,8

1,6

1,6

2,0

1,8

1,7

1,5

2. Помещения общественных и жилых зданий:

а) пыльные, жаркие

и сырые

Горячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевые и т. 1,7

1,6

1,6

2,0

1,8

1,7

1,6

Окончание таблицы 3. 118

б) с нормальными

условиями среды

Кабинеты и рабочие помещения, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т. 1,4

1,4

1,4

1,5

1,4

1,3

1,2

3. Территории с воздушной средой,

содержащей:

а) большое количество пыли (более 1 мг/м3)

Территории металлургических, химических, горнодобывающих предприятий, шахт, рудников, железнодорожных станций и прилегающих к ним улиц и дорог

1,5

1,5

1,5

–

–

–

–

б) малое количество пыли (менее 1 мг/м3)

Территории промышленных предприятий, кроме указанных в подпункте «а» и общественных зданий

1,5

1,5

1,5

–

–

–

–

4. Населенные

пункты

Улицы, площади, дороги, территории жилых районов, парки, бульвары, пешеходные тоннели, фасады зданий, памятники, транспортные тоннели

1,6

1,5

1,5

–

–

–

–

Значения коэффициента запаса, указанные в графах 6. 9, следует умножать на 1,1 – при применении узорчатого стекла, стеклопластика, армопленки и матированного стекла, а также при использовании световых проемов для аэрации, на 0,9 – при применении органического стекла.

Значения коэффициентов запаса, указанные в графах 3. 5, приведены для разрядных источников света. При использовании ламп накаливания их следует умножать на 0,85.

Значения коэффициентов запаса, указанные в графе 3, следует снижать при односменной работе по позициям 1б, 1г – на 0,2; по позиции 1в – на 0,1; при двухсменной работе – по позициям 1б, 1г – на 0,15.

Таблица 3. 119 – Стандартные размеры окон

Высота А, м

Ширина В, м

2,4

1,8

1,8

1,8

1,2

1,8

0,6

1,8

infopedia. su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. В случае нарушения авторского права напишите сюда.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Московские городские строительные нормы «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению» (МГСН 2. 01-98) разработаны с учетом опыта четырехлетнего применения в проектировании и строительстве МГСН 2. 01-94 и дополнений к нему № 1, №2 и №3 в целях согласования с требованиями СНиП 10-01-94 и СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ), а также с положениями закона Российской Федерации «Об энергосбережении». Нормативный документ состоит из восьми разделов: раздел 1 — «Область применения», раздел 2 — «Законодательная основа и нормативные ссылки», раздел 3 — «Теплозащита зданий», раздел 4 — «Тепловодоснабжение жилых микрорайонов и зданий», раздел 5 — «Теплотехнические показатели энергоемкости здания», раздел 6 — «Требования к энергетическому паспорту проекта жилого и общественного здания», раздел 7 — «Электроснабжение и электрооборудование зданий» и раздел 8 — «Искусственное освещение зданий». Разработанные нормативы отражают специфику г. Москвы и не противоречат требованиям основных общероссийских нормативных документов СНиП 10-01-94, СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ), СНиП 2. 05-91*, СНиП 2. 07-86*, СНиП 2. 01-85*. Совокупность требований настоящего нормативного документа преследует цель создания зданий с эффективным использованием энергии при обеспечении комфортных условий пребывания в них и позволяет осуществить поэтапное во времени снижение уровня энергопотребления зданий в г. Москве. В разделе 3 приведены новые требования по теплозащите зданий, обеспечивающие по сравнению с МГСН 2. 01-94 дальнейшее снижение энергопотребления во вновь построенных зданиях. Нововведением в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 является потребительский подход, при котором к зданию предъявляются общие требования по энергетической эффективности, исходя из ожидаемого результата энергосбережения. Методы и пути достижения этих требований предоставлены проектировщику. В разделе 4 приведены требования, обеспечивающие снижение энергопотребления зданий за счет децентрализации систем регулирования тепловодоснабжения, индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов, а также применения средств регулирования расхода тепла и воды. В разделе 5 приведены методы расчета энергоемкости здания. Также приведен метод расчета расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение и суммарное потребление тепловой энергии. В разделе 6 приведены требования к энергетическому паспорту проекта здания и его форме. В разделе 7 приведены требования, обеспечивающие снижение энергопотребления за счет способов регулирования и современных средств учета электроэнергии. В разделе 8 приведены нормативные требования к удельному энергопотреблению осветительных установок искусственного освещения, что также является потребительским требованием.

ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Настоящие нормы предназначены для обеспечения основного требования — рационального использования энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем обеспечения микроклимата, рассматривая здание и его отопительно вентиляционные системы как единое целое. Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух альтернативных подходов:

- потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного энергопотребления здания в целом или его отдельных замкнутых объемов — блок секций, пристроек и прочего;

- предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания.

Выбор подхода разрешается осуществлять заказчиком и проектной организацией. При выборе потребительского подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 3. 3 настоящих норм. При выборе предписывающего подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 3. 4 настоящих норм. Выбор окончательного- проектного решения при использовании одного из двух подходов, поименованных п. 2, следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными и объемно-планировочными решениями по наименьшему значению удельного расхода тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период, определяемому согласно подразделу 3. 5 настоящих норм. При разработке проекта здания и его последующей сертификации следует составлять согласно раздела 6 энергетический паспорт, характеризующий уровень теплозащиты и энергетическое качество запроектированного здания и доказывающий соответствие проекта здания данным нормам. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

3. Расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года следует принимать равной минус 26 °С согласно СНиП 2. 01-82 и СНиП 2. 05-91*. Параметры внутреннего воздуха помещений следует принимать согласно ГОСТ 30494-96 и МГСН 3. 01-96 для соответствующих типов зданий и в соответствии с табл. Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С. сут, следует принимать согласно табл. Продолжительность отопительного периода zht и среднюю температуру наружного воздуха tht за отопительный период следует принимать согласно СНиП 2. 01-82 равной соответственно 230 сут и минус 2,7 °С для поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов для престарелых и инвалидов и дошкольных учреждений; 213 сут. и минус 3,6 °С — в остальных случаях. Среднюю за отопительный период интенсивность суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации, кВт•ч/м2, следует принимать согласно подраздела 3. При проектировании теплозащиты используются следующие расчетные показатели строительных материалов конструкций (по приложениям СНиП II-3-79* (изд. 1998) для условий эксплуатации Б):

— коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м. °С),

— коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2•°С),

— удельная теплоемкость (в сухом состоянии) cо, кДж/(кг•°С),

— коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м•ч•Па) или сопротивление паропроницанию Rvr, м2•ч•Па/мг,

— воздухопроницаемость G, кг/(м2•ч) или сопротивление воздухопроницанию Ra, м2•ч. Па/кг или м2•ч/кг (для окон и балконных дверей при Δр = 10 Па),

— коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограждения ρθ,

— коэффициент излучения поверхности ε. Примечание. Расчетные показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ), следует принимать для условий эксплуатации Б согласно теплотехническим испытаниям (полученных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями или ГУП «Мосстройсертификация»).

При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций отапливаемых зданий за расчетное значение принимается среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период и период месяцев с отрицательными среднемесячными температурами. Таблица 3. 1

Температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций

Здания

Температура внутреннего воздуха tint,°С

Относительная влажность внутреннего воздуха ///int, %

Температура точки росы td, °С

Жилые, общеобразовательных учреждений

20

55

10,7

Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов

21

55

11,6

Дошкольных учреждений

22

55

12,6

Таблица 3. 2

Градусо-сутки отопительного периода

Здания

Градусо-сутки

Жилые, общеобразовательных учреждений

5027

Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов

5451

Дошкольных учреждений

5681

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ — ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД

3. Проект здания в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 следует разрабатывать на основе величины удельного расхода тепловой энергии системой отопления проектируемого здания за отопительный период. Процедура работы с этим подразделом приведена в подразделе 3. Расчетный удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период qhdes, кВт•ч/м2, должен быть меньше или равен требуемому значению qhreq и определяется путем выбора теплозащитных свойств оболочки здания и типа, эффективности и метода регулирования используемых систем отопления и вентиляции по формуле

qhreq ≥ qhdes (3. 1)

где qhreq — требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период, кВт•ч/м2, определяемый для различных типов зданий согласно таблице 3. 3 ;

qhdes — расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания, кВт•ч/м2, определяемый согласно подраздела 3. 5;

Таблица 3. 3

Требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления здания qhreq , кВт•ч/м2, за отопительный период

Типы зданий

Этажность зданий:

1-3

4-5

6-9

10 и более

МГСН 2. 01-94

МГСН 2. 01-99

МГСН 2. 01-94

МГСН 2. 01-99

МГСН 2. 01-94

МГСН 2. 01-99

МГСН 2. 01-94

МГСН 2. 01-99

жилые

200

160

160

130

140

110

115

95

общеобразо¬вательные, лечебные учреждения, поликлиники

205

175

195

165

185

155

—

—

дошкольные учреждения

280

245

—

—

—

—

—

—

Примечание: Величины по данным первого этапа МГСН 2. 01-94 приведены для сопоставления

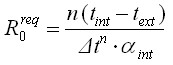

3. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций R0req, м2•°С/Вт, должно быть не менее значений, приведенных в п. 1* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ) для I этапа внедрения и градусосуток по та6л. 2, и санитарно-гигиенических и комфортных условий, определяемых по формуле:

2)

где n — коэффициент, принимаемый согласно табл. 3* СНиП II-3-79* (изд. 1998г. );

tint — расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по табл. 1;

text — расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, принимаемая согласно 3. 1;

Δtn — нормативный температурный перепад, °С, принимаемый согласно табл. 2* СНиП II-3-79* (изд. 1998г. ) в зависимости от вида здания и ограждающей конструкции;

αint — коэффициент теплообмена внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2•°С), принимаемый согласно табл. 4 СНиП II-3-79* (изд. 1998г. Примечания: При определении минимально допустимого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций в формуле (3. 2) следует принимать n = 1 и вместо text — расчетную температуру воздуха более холодного помещения; для теплых чердаков и подвалов (с разводкой в них трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения) эту температуру следует принимать по расчету теплового баланса (но не менее плюс 2 °С для подвалов при расчетных условиях и не более плюс 14 °С для чердаков и подвалов). Для чердачных и цокольных перекрытий теплых чердаков и подвалов с температурой воздуха в них tcint, большей text но меньшей tint, коэффициент n следует определять по формуле n = (tint — tcint)/(tint — text). Требуемое сопротивление теплопередаче R0req светопрозрачных конструкций и наружных дверей следует принимать:

— 0,54 м2•°С/Вт для окон, балконных дверей и витражей; 0,81 м2•°С/Вт для глухой части балконных дверей;

— 0,54 м2•°С/Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа;

— 1,2 м2•°С/Вт для входных дверей в односемейные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий, а также ворот. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0r должно быть не менее требуемого минимально допустимого сопротивления теплопередаче R0req , определяемого согласно пп. 3 и 3. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др. ), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно табл. Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже плюс 3 °С при расчетных условиях. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий Gmr должна быть не более нормативных значений Gmreq, указанных в табл. 12* СНиП II-3-79* (изд. 1998г. Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций Rareq м2•ч•Па/кг, следует определять согласно СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. Требуемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь показатель теплоусвоения Yf, Вт/(м2•°С) не более нормативных величин, указанных в СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. Суммарная площадь окон жилых зданий согласно п. 17* СНиП II-З-79* (изд. 1998 г. ) должна быть не более 18% от суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен, если приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций Ror меньше 0,56 м2•°С/Вт. При определении этого соотношения в суммарную площадь непрозрачных конструкций следует включать все продольные и торцевые стены, а также площади непрозрачных частей оконных створок и балконных дверей. При светопрозрачных ограждениях с R0r не менее 0,56 м2•°С/Вт площадь остекления ограничивается в 25%. Площадь светопрозрачных конструкций в общественных зданиях следует определять по минимальным требованиям СНиП 23-05-95 и МГСН 2. 06-99. ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОЗАЩИТЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ — ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ПОДХОД

3. Наружные ограждающие конструкции здания согласно предписывающему подходу должны удовлетворять следующим требованиям по:

— минимально допустимому приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с п. 2;

— минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в соответствии с п. 6;

— максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений в соответствии с п. 7;

— показателю компактности здания не более величин согласно п. Процедура работы с этим подразделом приведена в подразделе 3. Приведенное сопротивление теплопередаче (R0r) для ограждающих конструкций должно быть не менее:

— значений, приведенных в п-2. 1* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ) и градусосуток по табл. 2 согласно I и II этапам внедрения для ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) в зависимости от вида здания и помещения; для чердачных и цокольных перекрытий теплых чердаков и подвалов эти значения следует умножать на коэффициент n, определяемый согласно прим. 2 к п. — произведения 0,02 на разность температур воздуха между помещениями для внутренних ограждений, в случае, если разность температур равна или больше 6 °С;

— значений, приведенных в п. 4 для светопрозрачных конструкций и входных дверей. Приведенное сопротивление теплопередаче (R0r) для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания без учета заполнений светопроемов: либо для одного промежуточного этажа, либо в целом для здания с проверкой условия п. 6 на участках в зонах теплопроводных включений. Примечание. Допускается в конкретных конструктивных решениях наружных стен применение конструкции с приведенным сопротивлением теплопередаче (за исключением светопрозрачных) не более, чем на 5% ниже, указанных в п. 1* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ), при обязательном увеличении сопротивления теплопередаче наружных горизонтальных ограждений с тем, чтобы приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи совокупности горизонтальных и вертикальных наружных ограждений Kmtr, определяемый согласно п. 2, был не ниже значения Kmtr, определяемого согласно требований п. 1* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. Требуемое сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель теплоусвоения пола следует определять соответственно согласно п. и п. 10 соответственно. Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций следует определять в соответствии с п. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3. Показатель компактности здания kedes следует определять по формуле kedes = Aesum/Vh (3. 3)

где Aesum — общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и цокольное перекрытие, м2;

Vh — отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3. Расчетный показатель компактности здания kedes для жилых зданий (домов) как правило не должен превышать следующих значений:

— 0,25 дли зданий 16 этажей и выше;

— 0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно;

— 0,32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно;

— 0,36 для 5-этажных зданий;

— 0,43 для 4-этажных зданий;

— 0,54 для 3-этажных зданий;

— 0,61; 0,54; 0,46 для двух-, трех- и четырех-этажных блокированных и секционных домов соответственно;

— 0,9 для двухэтажных и одноэтажных домов с мансардой;

— 1,1 для одноэтажных домов. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи Кmtr, Вт/(м2•°С), совокупности ограждающих конструкций здания следует определять по приведенным сопротивлениям теплопередаче отдельных ограждающих конструкций R0r и их площадей А по формулеКmtr = β(Aw/Rwr+AF/RFr+Aed/Redr+n*Ac/Rcr+n*Af/Rfr)/Aesum (3. 4)

где β — коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий β = 1,13, для общественных — 1,1;

n — то же, что в формуле (3. 2); для полов на грунте n = 0,5; для помещений, с температурой внутреннего воздуха tcint выше температуры наружного воздуха text, но ниже температуры внутреннего воздуха остальных помещений tint , и примыкающих к наружным ограждениям, в том числе теплых чердаков и подвалов, показатель n следует рассчитывать по формулеn =(tint — tcint)/(tint — text) (3. 5)

где tint, text, — то же, что в формуле (3. 2); tcint — температура внутреннего воздуха помещения с температурой ниже tint;

Aw, AF, Aed, Ac, — площади соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей, витражей и ворот, перекрытий верхнего этажа, цокольных перекрытий, м2;

Rwr , RFr, Redr, Rfr, — приведенные сопротивления теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей, витражей и ворот, перекрытий верхнего этажа, цокольных перекрытий, м2•°С/Вт;

Aesum — то же, что в формуле (3. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания Kminf, Вт/(м2•°С), совокупности ограждающих конструкций здания следует определять по формулеKminf = 0,28 с пaβv Vh ρaht k / Aesum (3. 6)

где с — удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг•°С);

na — средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, 1/ч, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий; для жилых зданий согласно СНиП 2. 05-91* произведение na•βv• Vh принимают равным 3• Ar, где Ar — площадь жилых помещений, м2;

βv — коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающих наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать βv = 0,85;

Vh — то же, что и п. 1;

ρaht — плотность воздуха в помещении, кг/м3, равная 1,2;

k — коэффициент учета влияния встречного теплового в конструкциях, равный согласно СНиП 2. 05-91* (изд. 1998 г. ) 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 — для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и 1,0- для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;

Aesum — то же, что в формуле (3. Общий коэффициент теплопередачи здания Km,-Вт/(м2•°С), определяется по формулеKm = Kmtr + Kminf (3. 7)

Km — приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2•°С), определяемый согласно п. 2;

Kminf — приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2•°С), определяемый согласно п. 3;

3. 5 Общие теплопотери здания за отопительный период через наружные ограждающие конструкции Qhtv, кВт•ч, следует определять по формулеQhtv = 0,024 Km Dd Aesum (3

qint — величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади пола жилых помещений, Вт/м2, принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м2 для жилых и административных зданий;

zht — продолжительность отопительного периода, сут, принимаемая согласно п. 3;

Ar — отапливаемая площадь здания, м2, равная площади пола всех отапливаемых помещений здания; для жилых зданий — площадь жилых помещений;

Qsy — теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, кВт•ч/год

Qsy = τF kF (AF1 I1 + AF2 I2 + AF3 I3 + AF4 I4) + τscy kscy Ascy Ihor (3. 11)

τF, τscy — коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по табл. 4,

kF, kscy — коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по табл. 4,

AF1, AF2, AF3, AF4 — площадь светопроемов фасадов соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2,

I1, I2, I3, I4- средняя за отопительный период интенсивность солнечной радиации на вертикальную поверхность светопроемов, соответственно ориентированных по четырем фасадам здания, кВт•ч/м2. Принимается по табл. 5 как сумма величин по месяцам за отопительный период;

Ihor — средняя за отопительный период интенсивность солнечной радиации на горизонтальную поверхность, кВт•ч/м2. Принимается по табл. 5 как сумма величин по месяцам за отопительный период;

ν — коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло,

ν= 0. 8;

βhl — коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, с их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения: для многосекционных и других протяженных зданий βhl = 1,13, для зданий башенного типа βhl = 1,11;

3. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания в холодный и переходный периоды года qhdes, кВт•ч/м2 , определяется по формуле:

qhdes = Qhy / Ah (3. 12)

где Qhy — потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, кВт•ч, определяемая согласно п. 6;

Ah — полезная площадь здания; для жилых зданий — общая площадь квартир

Таблица 3. 4

Значения коэффициентов затенения светового проема κF и κscy относительного проникания солнечной радиации kF и kscy соответственно окон и зенитных фонарей

№№ п. Заполнение светового проема

Коэффициенты τF и τscy; kF и kscy

в деревянных или пластмассовых переплетах;

в металлических переплетах;

1

Двуслойное остекление с теплоотражающим покрытием на внутреннем стекле:

τF и τscy

kF и kscy

τF и τscy

kF и kscy

— двухслойные стеклопакеты в одинарных переплетах

0,8

0,57

0,9

0,57

— двойное остекление в спаренных переплетах

0,75

0,57

0,85

0,57

— двойное остекление в раздельных переплетах

0,65

0,57

0,8

0,57

2

Тройное остекление в раздельно — спаренных переплетах

0,5

0,83

0,7

0,83

3

Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление в раздельных переплетах

0,75

0,83

—

—

Таблица 3. 5

Интенсивность суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, кВт•ч/м2

Месяц

Гор. нов. Вертикальные поверхности с ориентацией на

С

СВ/СЗ

B/З

ЮВ/ЮЗ

Ю

IX

80

—

31

60

90

100

Х

37

—

13

33

66

83

XI

16

—

—

17

43

59

XII

9

—

—

9

25

41

I

16

—

—

15

45

61

II

36

—

—

31

65

87

III

75

—

21

53

89

108

IV

108

18

39

80

98

106

За отопит. период

288

12

71

232

429

551

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С РАЗДЕЛОМ 3 ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

3. Проектирование ограждающей оболочки здания на основе требований по теплозащите здания в целом выполняют в нижеприведенной последовательности:

а. Выбирают требуемые климатические параметры согласно подразделу 3. 2;

б. Выбирают параметры воздуха внутри здания и условия комфортности согласно подразделу 3. 2 и назначению здания;

в. Разрабатывают объемно-планировочное решение и рассчитывают его геометрические размеры;

г. Определяют согласно подразделу 3. 3 требуемое значение удельного расхода тепловой энергии системы отопления здания qhreq в зависимости от типа здания и его этажности;

д. Определяют требуемые сопротивления теплопередаче R0req ограждающих конструкций (стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот) согласно п. 3 исходя из минимально допустимых требований, и рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче R0r этих ограждающих конструкций, добиваясь выполнения условия R0r ≥ R0req

Примечание. Для полносборных крупнопанельных и каркасно-панельных зданий допускается определять требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен R0req по минимуму приведенных затрат, но не менее значений, установленных в табл. 1а СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ) для первого этапа внедрения. Назначают требуемый воздухообмен согласно СНиП 2. 01-89*, СНиП 2. 02-89*, МГСН 3. 01-96, МГСН 4. 06-96, МГСН 4. 07-97;

ж. Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований прил. Рассчитывают согласно подразделов 3. 3 и 3. 5 удельный расход тепловой энергии системой отопления здания qhdes и сравнивают его с требуемым значением qhreq. Расчет заканчивают в случае, если расчетное значение меньше или равно требуемому;

и. Если расчетное значение qhdes больше требуемого qhreq, то осуществляют перебор вариантов до достижения предыдущего условия. При этом используют следующие возможности:

— изменение объемно-планировочного решения здания (размеров и формы),

— повышение уровня теплозащиты отдельных ограждений здания,

— выбор более эффективных систем отопления и вентиляции, и способов их регулирования,

— комбинирование предыдущих вариантов, используя принцип взаимозаменяемости. Проектирование теплозащиты здания на основе поэлементных требований выполняют в нижеприведенной последовательности:

а. Начинают проектирование согласно позициям (а — в) п. 1;

б. Определяют согласно подразделу 3. 4 требуемое сопротивление теплопередаче R0req ограждающих конструкций (наружных стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот);

в. Разрабатывают или выбирают конструктивные решения наружных ограждений; при этом определяют их приведенное сопротивление теплопередаче R0r, добиваясь выполнения условия R0r ≥ R0req;

г. Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований прил. Рассчитывают удельное энергопотребление системой отопления здания qhdes согласно подраздела 3. Светопрозрачные ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике

а. Требуемое сопротивление теплопередаче R0req светопрозрачных конструкций следует устанавливать согласно п. При этом выбор светопрозрачной конструкции следует осуществлять по значению приведенного сопротивления теплопередаче R0r, полученному в результате сертификационных испытаний (выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями и включенных в сертификат соответствия изделия, выданный Госстроем России или аккредитованным Госстроем России ГУЛ «Мосстройсертификация»). Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной конструкции R0r больше или равно R0req, то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм. При отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения R0r, приведенные в прил. 6* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. Значения R0r в этом приложении даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема β равно 0,75. При использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями β следует корректировать значение R0r следующим образом: для конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении β на величину 0,1 следует уменьшать значение R0r на 5% и наоборот — при каждом уменьшении β на величину 0,1 следует увеличить значение R0r на 5%. При проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений согласно п. 6 температуру τint этих ограждений следует определять согласно СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ) как для остекления, так и непрозрачных элементов. Если в результате расчета окажется, что τint меньше 3 °С при расчетных условиях, то следует выбрать другое конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения этого требования. Требуемое сопротивление воздухопроницанию Rareq , м2•ч/кг, светопрозрачных конструкций следует определяется по формуле

R0req = (1/G») (Δр/Δр0)2/3 (3. 13)

где G» — нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2•ч), принимаемая по табл. 12* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ) при Δp = 10 Па;

Δp — разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно п. 2* СНиП II-3-79* (изд-1998 г. ), Δр0 = 10 Па — разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, при которой определяется воздухопроницаемость сертифицируемого образца. Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции Ra, м2•ч/кг, определяют по формуле

Ra = (1/Gs) (Δp/Δр0)n (3. 14)

где Gs — воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2•ч), при Δp = 10 Па, полученная в результате сертификационных испытаний;

n — показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате сертификационных испытаний. В случае Ra ≥ Rareq выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет требованиям СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ) по сопротивлению воздухопроницанию. В случае Ra < Rareq необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и проводить расчеты по формуле (3. 14) до удовлетворения требований СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ) по теплоустойчивости и паропроницаемости, обеспечивая, при необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих требований. Определяют категорию энергетической эффективности здания в соответствии с подразделом 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ *)

Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов настоящим нормам осуществляется путем экспериментального определения основных показателей на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. Сертификация элементов теплозащиты и всей системы теплозащиты здания в целом осуществляется на основании комплекта организационно-методических документов системы сертификации, утвержденного постановлением Госстандарта России от 17. 98 № 11, включающего: РДС 10-231-93 (- Раздел 3. разработан с учетом требований ГОСТ Р 1. 0 и распоряжений первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 19. 97 № 636-РЗП, от 22. 97 № 1100-РЗП и от 21. 98 № 961-РЗП. ) ; РДС 10-232-94*, а также: СНиП 10-01-94, «Номенклатуру продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации в области строительства с 1 октября 1998 года», утвержденной постановлением Госстроя России от 29. 98 № 18-43 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве». Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с требованиями федеральных стандартов: ГОСТ 7076-87, ГОСТ 30256-94, ГОСТ 30290-94, ГОСТ 23250-78, ГОСТ 25609-83, ГОСТ 21718-84, ГОСТ 24816-81, ГОСТ 25898-83, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 17177-87. Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных конструктивных элементов теплозащиты выполняют в натурных условиях, либо в лабораторных условиях в климатических камерах, а также методами математического моделирования температурных полей на ЭВМ, согласно требований следующих стандартов: ГОСТ 26253-84, ГОСТ 26254-84, ГОСТ 26602-85, ГОСТ 25891-83, ГОСТ 25380-82, ГОСТ 26629-85. Таблица 3. 6

Категории энергетической эффективности зданий

Категория энергетической эффективности здания

Степень снижения удельного расхода энергии

за отопительный период, %

Пониженная

плюс 15 и более

Стандартная

от плюс 14 до минус 14

Повышенная

от минус 15 до 29

Высокая

от минус 30 до 49

Очень высокая

от минус 50 и более

1 Общие положения

3. Проект здания должен содержать раздел «Энергоэффективность». В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений в соответствующих частях проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проектной документации. Разработка раздела «Энергоэффективность» проекта здания осуществляется за счет средств заказчика. При необходимости к разработке раздела «Энергоэффективность» заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций. Мосгосэкспертиза должна осуществлять проверку соответствия данному стандарту предпроектной и проектной документации в составе комплексного заключения. 2 Содержание раздела «Энергоэффективность»

3. Раздел «Энергоэффективность» должен содержать Энергетический Паспорт здания и информацию о присвоении Категории энергетической эффективности здания в соответствии с подразделом 3. 7 настоящих норм. Пояснительная записка раздела должна содержать:

• общую энергетическую характеристику запроектированного здания;

• сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии:

— описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические показатели строительных материалов, отличающихся от СНиП II-3-79* (изд. 1998 г. ), и сертификата соответствия для светопрозрачных конструкций;

— принятые виды пространства под первым и над последним этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий;

— принятые системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии; принципиальную схему подключения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям с нанесением приборов автоматического регулирования подачи и учета тепловой энергии и воды;

— специальные приемы повышения энергоэффективности здания: устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее;

— принятые системы электро- и газоснабжения с указанием типа бытовых кухонных плит, наличия устройств управления и регулирования освещением, автоматизированных систем учета:

• информацию о выборе и размещении источников энергоснабжения для объекта. В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных;

• сопоставление проектных решений и технико-экономических показателей в части энергопотребления с требованиями данных норм;

• заключение.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ЗДАНИЯ

Тип системы горячего водоснабжения

Коэффициент khl

при наличии сетей горячего

водоснабжения после ЦТП

без тепловых сетей горячего

водоснабжения

С изолированными стояками без полотенцесушителей

0,15

0,1

То же, с полотенцесушителями

0,25

0,2

С неизолированными стояками и полотенцесушителями

0,35

0,3

Максимальный часовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение Qhwmax, кВт, следует определять по формуле

Qhwmax = Qhw (khl + kh)/ (1 + khl) (5. 11)

где khl — то же, что и п. 2;

kh — коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимаемый по табл. Таблица 5. 2

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления

Число жителей m

150

250

350

500

700

Коэффициент часовой неравномерности

водопотребления kh

5,15

4,5

4,1

3,75

3,5

Число жителей m

1000

1500

2000

3000

5000

Коэффициент часовой неравномерности

водопотребления kh

3,27

3,09

2,97

2,85

2,74