- Коэффициенты энергоэффективности климатической техники

- Коэффициенты КХП (EER) и КТП (COP)

- Классы энергоэффективности

- Сезонные коэффициенты СКХП (SEER) и СКТП (SCOP)

- Классы энергоэффективности с учетом СКХП (SEER) и СКТП (SCOP)

- Национальный стандарт энергоэффективности РФ

- Степень защиты IP, расшифровка значений

- О СРО

- Коэффициенты энергоэффективности климатической техники

- Как снизить реальное энергопотребление?

- Не нужно греть (и охлаждать) пустой офис

- Контроль окон помогает экономить

- Можно использовать зимой энергию от ИТ-оборудования

- Умное освещение

- Кондиционирование электроэнергии

- Комплексное управление электропитанием

- Когда нужно больше энергии

- Основные направления приложения усилий в повышении энергоэффективности

- Основание пирамиды — SCADA (диспетчерское управление и сбор данных)

- АСКУЭ — автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

- Автономность базовых станций

- Автономность обсерватории

- Генерация тепла и электроэнергии из твёрдых бытовых и промышленных отходов

- Холод из тепла

- Докручивание классических систем

- Промежуточные итоги

- Ссылки

- Библиографическое описание:

- Выше производительность с прежним бюджетом мощности

- SSD не настолько экономные, но…

- Качественное охлаждение в новых формфакторах

- Энергосбережение на предприятии

- Места с наибольшими энергозатратами

Коэффициенты энергоэффективности климатической техники

Генеральный директор, эксперт по системам кондиционирования, вентиляции, увлажнения

Коэффициент энергоэффективности кондиционера — основная техническая характеристика, определяющая соотношение потребляемой и производимой энергии (мощности). Фактически, это коэффициент полезного действия конкретной техники, выраженный не в процентах, а числом. Чем он больше, тем меньше потребляет электрической энергии данное оборудование для производства определенного количества тепла или холода. Такой кондиционер является наиболее энергоэффективным. И наоборот, чем меньше коэффициент, тем больше агрегат потребляет мощности и хуже его производительность.

Коэффициенты КХП (EER) и КТП (COP)

Учитывая, что климатическая техника может работать в режиме как охлаждения, так и обогрева, для каждой модели предусмотрено два коэффициенты: холодопроизводительности — EER (Energy Efficiency Ratio) и теплопроизводительности — COP (Coefficient of Performance).

- Коэффициент холодопроизводительности. КХП (EER) — соотношение величины мощности или электроэнергии, необходимой для производства холода (производимой мощности), чтобы охлаждать воздух в помещении до +250С при условии, что температура на улице +35 0С. Для большинства моделей бытовой техники этот параметр находится в диапазоне 2,5–4,5 единицы.

- Коэффициент теплопроизводительности. КТП (COP) — соотношение потребляемой мощности или электроэнергии, необходимой для генерирования тепла (производимой мощности), чтобы нагревать воздух в помещении до +250С при условии, что температура на улице —7 (обычные кондиционеры) или —15 (инверторы) 0С. Для большинства моделей бытового оборудования этот показатель равен 2,8–5,0 единицы.

Классы энергоэффективности

Согласно Директиве Комиссии ЕС по энергетике и транспорту с 2002 года в маркировке всех моделей кондиционеров, которые поставлялись на европейский рынок, должен быть указан уровень их энергопотребления. С учетом коэффициентов КХП (EER) и КТП (COP) предусмотрены следующие классы энергоэффективности:

Наиболее низким уровнем энергопотребления обладает климатическая техника инверторного типа с классом A. Оборудование с маркировкой G отличается наихудшими показателями энергоэффективности. Современные сплит-системы, как и другое климатическое оборудование, изготавливаются с уровнем энергоэффективности более 5,15 (КХП) и 5,25 (КТП). При этом следует учитывать, что это параметры работы кондиционера в режиме полной производительности — интенсивного охлаждения или обогрева. При достижении температуры воздуха в помещении +250С или указанной в настройках, когда техника переходит в режим средней производительности, ее энергоэффективность может превышать отметку в 7 единиц.

Сезонные коэффициенты СКХП (SEER) и СКТП (SCOP)

На практике климатическая техника работает круглогодично при температуре, которая отличается от базового значения +35 и —7 (—15) 0C, когда производительность может быть ниже максимальной. Потребление электроэнергии при этом снижается. Очевидно, что коэффициенты КХП (EER) и КТП (COP) не предоставляют полной картины о фактическом энергопотреблении в зависимости от текущих параметров окружающей среды. Поэтому согласно международным стандартам с 2013 года для кондиционеров предусмотрен более широкий диапазон определения их энергоэффективности в виде сезонных коэффициентов холодопроизводительности СКХП (SEER) и теплопроизводительности СКТП (SCOP).

- Сезонный коэффициент холодопроизводительности. СКХП (SEER) — соотношение электроэнергии (мощности), израсходованной для охлаждения воздуха в помещении до +250С на протяжении всего периода эксплуатации (до 12 месяцев). Для расчетов берется во внимание, что температура окружающей среды изменяется от +20 до +35 0С с шагом в 5 градусов.

- Сезонный коэффициент теплопроизводительности. СКТП (SCOP) — соотношение электроэнергии (мощности), затрачиваемой на нагрев воздуха в помещении до +250С на протяжении всего срока эксплуатации (до 12 месяцев) при условии, что температура на улице изменяется от —7 (обычные кондиционеры) или —15 (инверторы) до +12 0С с шагом в 5 градусов.

Классы энергоэффективности с учетом СКХП (SEER) и СКТП (SCOP)

С учетом коэффициентов СКХП (SEER) и СКТП (SCOP) диапазон классов энергоэффективности значительно расширился:

Национальный стандарт энергоэффективности РФ

Классы энергетической эффективности климатической техники, которая изготавливается на предприятиях России регламентируются ГОСТ Р 55012-2012. В этом документе предусмотрено 7 классов энергоэффективности от A до G, где указан точный диапазон значений индексов экономичности энергопотребления (ЕЕП) или КПД для конкретных видов кондиционеров: раздельные, моноблочные, одноканальные и др.

Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 129033)

Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 129154)

Настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 161931)

Инверторный настенный кондиционер (сплит-система) (Арт. 143659)

Похожие статьи

-

Степень защиты IP, расшифровка значений

Классификация IP показывает, насколько конструкция оборудования устойчива к воздействию влаги, пыли, других неблагоприятных факторов. Каждому покупателю целесообразно знать, как правильно расшифровать ту или иную маркировку.

<!—

20.03.17—>

-

О СРО

Что такое СРО, какими преимуществами обладают компании, вступающие в СРО, какова цель СРО

<!—

20.03.17—>

-

Коэффициенты энергоэффективности климатической техники

Что означают коэффициенты эффективности кондиционеров EER, COP и сезонные коэффициенты SEER, SCOP? Разберемся на практике.

<!—

20.03.17—>

Начните с консультации

Подберем оптимальное оборудование, сделаем бесплатный аудит проекта.

Артур Тарасов, Генеральный директор, эксперт по системам кондиционирования, вентиляции, увлажнения

Артур Тарасов, Генеральный директор, эксперт по системам кондиционирования, вентиляции, увлажнения

Помогу подобрать оборудование

Оставьте свой телефон

Или напишите в любимый мессенджер

Как снизить реальное энергопотребление?

Мы много говорим о возможностях экономии энергии в ЦОД за счет продуманного размещения оборудования, оптимального кондиционирования и централизованного управления электропитанием. Сегодня речь пойдет о том, каким образом можно экономить энергию в офисе.

В отличие от центров обработки данных электроэнергия в офисах нужна не только технике, но и людям. Поэтому получить здесь коэффициент PUE на уровне 1,5–2, как в современных ЦОД, не получится. Людям нужно отопление, освещение, кондиционирование, они пользуются микроволновыми печами, ездят на лифтах и постоянно включают кофеварку. На само ИТ-оборудование приходится лишь 10–20 % энергопотребления, а все остальное берет техника, необходимая человеку.

Это часто создает проблемы, так как во многих городах РФ энергии производится меньше, чем потребляется. По данным СО ЕЭС, в 2017 году такая ситуация складывалась в 49 регионах РФ, несмотря на ввод в эксплуатацию более 25 гВт мощностей за последние 5 лет. Крупные офисные центры в Москве и других мегаполисах часто не могут обеспечить большой запас мощности для каждого арендатора. Поэтому оптимизация энергопотребления остается не только способом экономить, но также конкурентным преимуществом, методом адаптации к современным условиям.

Не нужно греть (и охлаждать) пустой офис

По статистике, самым затратным является кондиционирование помещения. Зимой офисы требуют нагрева, а летом — охлаждения. Поэтому на кондиционеры и отопительные приборы приходится более половины всех энергозатрат. Однако прочая техника и освещение также вносят немалый вклад в ежемесячную смету расходов, которую при желании можно уменьшить на десятки процентов.

Кондиционеры и отопительные приборы могут работать постоянно, но это не имеет никакого смысла, если в офисе никого нет, например ночью или на выходных. Используя программируемые термостаты можно настроить включение и выключение климатической техники по расписанию, чтобы к приходу персонала на работу в офисе была подходящая температура, но при этом отсутствовали лишние затраты в то время, когда людей просто нет на рабочих местах.

Контроль окон помогает экономить

Большие окна, характерные для современных офисов, являются основными причинами энергопотерь. Зимой через них уходит тепло, а летом — нагревается воздух, который затем приходится охлаждать. Поэтому если энергоэффективность является приоритетом, с окнами нужно что-то делать. Наиболее эффективные варианты подразумевают:

- Использование специальных пленок и стекол, удерживающих тепло (для северных регионов) и не позволяющих солнцу излишне нагреть воздух (в южных регионах).

- Установку рольставней и жалюзи с автоматическим приводом. Можно запрограммировать закрывание и открывание окон согласно таймеру, а также в зависимости от температуры воздуха в офисе и на улице.

Можно использовать зимой энергию от ИТ-оборудования

ПК и серверы, установленные прямо в рабочей зоне, не только создают много шума, но также нагревают воздух. Энергопотребление современного компьютера составляет порядка 100–200 Вт, и если в офисе работает даже всего 20 человек, их техника создает нагрев, эквивалентный масляному радиатору на 2 кВт.

Поскольку сегодня все чаще используется виртуализация рабочих мест, можно разместить все нагрузки в серверном помещении, а пользователям предоставить доступ через энергоэкономичные тонкие клиенты. Кроме повышения комфорта в офисе летом такой ход позволяет получить дополнительный обогрев зимой. Для этого нужно продумать систему вентиляции и рекуперации (передачи тепла), чтобы воздух, выходящий из серверной, нагревал офисное помещение.

Умное освещение

Затраты на освещение стали намного ниже с появлением светодиодных ламп. Интеллектуальное управление светом позволяет дополнительно сократить расходы.

Модуль управления светом с датчиком движения

Например, выключатели с датчиками движения и освещенности позволяют включать свет только в тех случаях, когда в помещениях находятся люди, а уличного света из окон недостаточно для комфортной работы. Более того, современные лампы DALI поддерживают возможность интеллектуального диммирования. На основе показаний датчиков система управления включает светильники с той мощностью, которая необходима для получения оптимального уровня освещения. При таком подходе в ясную солнечную погоду в офисе вообще не будет затрат на искусственный свет, а ближе к вечеру лампы начнут светить все ярче.

Кондиционирование электроэнергии

Скачки напряжения и прочие помехи — обычное явление для наших электросетей. Для того чтобы защитить от них чувствительную технику, используются активные фильтры. Источники бесперебойного питания (ИБП) обеспечивают работу критически важного оборудования при отключении электропитания.

Блок кондиционирования электроэнергии Delta PCS

Еще большего эффекта позволяют добиться установки кондиционирования электроэнергии. Например, системы Delta PCS (Power Conditioning System) используют аккумуляторы для того, чтобы компенсировать пики энергопотребления, не создавая дополнительную нагрузку на центральную электросеть. Кроме этого они помогают бороться с проблемой реактивной мощности. Из-за неравномерного распределения нагрузки в электросетях (включился лифт, кто-то в офисе варит себе кофе, уборщица работает пылесосом) часть мощности становится реактивной, в результате чего происходит нагрев проводников и оборудования. Уровень потерь в этом случае может составлять от нескольких единиц до 50 % от полезной мощности. Показатель реактивной мощности серьезно возрастает при увеличении количества электронных устройств, использующихся в здании. В этом случае решения класса PCS позволяют снизить уровень реактивной мощности и значительно сократить энергопотребление.

Комплексное управление электропитанием

Максимальной экономии энергии можно добиться при использовании комплексной системы мониторинга и управления энергопотреблением. Например, решения Delta enteliWEB позволяют управлять через веб-интерфейс инженерными системами здания или офиса. Вы можете подключить к системе управления кондиционеры, нагреватели, лампы и светильники, а также бытовую технику — вообще любые приборы со стандартными интерфейсами. После этого вы сможете контролировать энергопотребление всей сети, определять источники нагрузки и управлять приводами и реле, чтобы обеспечить одновременно максимальный комфорт и энергоэкономию. Как раз такое решение было представлено на выставке COMPUTEX 2019. «Зеленый» кинотеатр (ссылка на прошлый пост) самостоятельно определяет наличие и количество зрителей в зале, а также управляет освещением и приводами штор на окнах, меняя освещение перед показом, во время сеанса и после его завершения.

Система управления Delta enteliWEB

Когда нужно больше энергии

Часто электросети просто не могут предоставить компании дополнительную мощность либо ее стоимость оказывается очень высокой. Практика показывает, что для обеспечения пиковой нагрузки можно использовать дополнительные аккумуляторы и источники бесперебойного питания. Запасенной энергии будет достаточно для непродолжительного роста нагрузки. Например, показанные на COMPUTEX 2019 аккумуляторные системы Battery Energy Storage разрабатывались именно для решения подобных задач.

Новые инверторы Delta PV

Впрочем, никто не отменяет «зеленой» энергии, которую можно получить от солнца и ветра. Современные высокоэффективные солнечные панели могут служить источником нескольких дополнительных киловатт, а инвертор Delta PV inverter M70A позволяет использовать получаемую от солнца энергию, при этом уровень КПД составляет 98,7%. В дополнение к этому инвертор интегрируется с облачными системами мониторинга генерации электричества.

Проблема низкой энергоэффективности всей российской экономики известна. Жилищно-коммунальное хозяйство относится к такой сфере экономической деятельности, где стоимость энергетических ресурсов занимает около 80% общей себестоимости. При этом энергоэффективность инфраструктуры российского ЖКХ не выдерживает критики:

потери в системе теплоснабжения достигают 60%;

коммунальная инфраструктура российского ЖКХ представляет собой «черную дыру», где бесследно исчезают огромные энергетические ресурсы;

кроме того велики потери и из-за устаревших электрических сетей и осветительных приборов.

В статье речь идет о приоритетных задачах в управлении энергоэффективностью, стоящих перед российскими предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства, и о возможностях применения современных информационных технологий (ИТ) в их решении.

Закон РФ «Об энергосбережении…» подвел черту под многолетними дискуссиями и убеждениями самих себя в том, что энергосбережением и повышением энергоэффективности заниматься все-таки надо.

Задача увеличения энергоэффективности для национальной экономики стала приоритетной. По данным Российского Центра по эффективному использованию энергии Российский потенциал составляет 45% полного потребления первичной энергии. При этом более 70% от общего потенциала энергосбережения страны сосредоточено в сфере приложения усилий предприятий ЖКХ.

Текущая государственная политика в области энергоэффективности и энергосбережения направлена с одной стороны, на ужесточение мер борьбы с неэффективным использованием энергетических ресурсов, с другой — на стимулирование программ повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Можно говорить о том, что в настоящее время законодательно закреплены основные нормативные механизмы и методы контроля и управления энергоэффективностью. Введены требования, обязательные для выполнения всеми энергоемкими предприятиями и участниками жилищно-коммунального рынка. Закон обозначил первоочередные направления повышения энергоэффективности, сроки внедрения ключевых мероприятий, формы наказаний нерадивых и поощрений стремящихся.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства как точка приложения основных усилий напрямую не выделена в законе. Тем не менее, практически все сферы энергосбережения, выделенные Законом, относятся непосредственно к ЖКХ. По другому и быть не может, поскольку ЖКХ напрямую обеспечивает жизнедеятельность жилищной сферы, которая составляет треть национального имущества и обеспечивает деятельность значительной доли остального имущества (промышленных предприятий, сферы услуг, объектов бюджетной сферы).

Государственная политика и законодательная поддержка по ее реализации есть. Для реального решения стоящих задач нужны технологии, методы, инструменты и наработка практики их применения.

Основные направления приложения усилий в повышении энергоэффективности

Рассмотрение технологий по созданию материалов и оборудования, обеспечивающих максимальный режим энергосбережения, новых методов проектирования и эксплуатации фондов несомненно является важным для повышения энергоэффективности ЖКХ. Поговорим об ИТ технологиях, которые обеспечивают нас информацией для организации процесса Управления энергоэффективностью.

Множество научно-производственных компаний активизировало свою работу по созданию материалов, оборудования, обеспечивающих максимальный режим энергосбережения. В производство и строительство внедряются новые методы проектирования и эксплуатации фондов. Прошла экспериментальная проверка и планируется массовое строительство жилья по технологии энергоэффективного «пассивного дома».

Строительство нового это хорошо, но не надо забывать, что основная масса жилого фонда и инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ очень давно введены в эксплуатацию и основная масса задач по повышению энергоэффективности касается именно этого сектора.

Для создания Комплексной Системы управления энергоэффективностью необходимо решение следующих задач:

Учет энергоресурсов в реальном масштабе времени. Определение параметров, характеризующих состояние энергоресурсов и факторов, влияющих на эффективность управления энергоресурсами в реальном масштабе времени.

Контроль состояния инфраструктуры, поддерживающей процессы производства, поставки и потребления энергоресурсов в реальном масштабе времени. Определение параметров, характеризующих состояние всей энергетической инфраструктуры в целом и факторов, влияющих на эффективность управления энергоресурсами в реальном масштабе времени.

Использование факторов, определяющих эффективность управления энергоресурсами. Принятие решений для выполнения следующих функций:

подготовка планов развития энергетической инфраструктуры,

подготовка и реализация программ улучшения энергоэффективности,

подготовка и реализации программ энергосбережения,

управление развитием энергетической инфраструктуры.

Контроль исполнения принятых решений.

Оценка результатов по факту реализации принятых решений.

Давайте посмотрим, какие типы информационных систем должны быть применены на практике для построения комплексной системы управления энергоэффективностью и реализации вышеперечисленных задач.

Основание пирамиды — SCADA (диспетчерское управление и сбор данных)

Системы контроля потребления (сбора данных о потреблении) — нижний уровень нашей пирамиды. Работают непосредственно с приборами учета. Разнообразные средства коммуникаций позволяют проектировать и строить компактные и надежные системы централизованного сбора данных показаний с приборов учета. Эти системы создают и хранят информацию о параметрах потребляемых ресурсов и их объемах. Количество параметров, поддающихся обработке, непосредственно зависит от характеристик самих приборов учета. Мониторинг текущего состояния энергопотребления необходим. Именно он обеспечивает данными все остальные уровни комплексной системы управления энергоэффективностью.

АСКУЭ — автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

На рынке в настоящий момент времени представлено достаточно много систем данного класса; чаще всего их разрабатывают производители приборов учета. Поэтому их выбор диктуется тем, с какими приборами учета может работать данная система. К сожалению, следует констатировать, что пока лишь немногие системы данного класса умеют работать с разными типами счетчиков одновременно. Но развитие в этом направлении идет очень быстрыми темпами.

Переходим сразу к третьему и четвертому уровню нашей пирамиды. Рынок программных продуктов для построения учетных систем, в том числе класса ERP, и систем поддержки принятия решений достаточно широко представлен на рынке. Наиболее распространенные тиражные решения для сферы ЖКХ реализованы в программах фирмы «1С». К преимуществам этого программного обеспечения можно отнести: оптимальное сочетание цены и качества продукта, согласованность решений с российским законодательством, большое количество специалистов, знающих продукт. Всего в отраслевой линейке для ЖКХ существует более 60 тиражных решений фирмы «1С» и ее партнеров, на которых реализовано несколько тысяч проектов внедрения по всей стране.

Несколько по-другому обстоит дело со вторым уровнем пирамиды. Связано это, прежде всего, с тем, что для решения задач этого уровня необходима:

информация о состоянии объекта в реальном режиме времени (показании прибора, состоянии счетчика);

информация о состоянии расчетов, условий договоров и значениях плановых показателей из систем верхнего уровня (сроки ремонтов и поверок оборудования, нормы на выполнение работ, сроки выполнения работ в соответствии с договорами и т.п.).

В настоящий момент времени чаще всего используется технология ручного ввода сводных данных о потребленных ресурсах в системы 3-его уровня представленной пирамиды. Имеется небольшое количество внедрений уникальных (индивидуально разработанных под заказчика) систем данного уровня. Комплексная система энергоэффективности совмещает в себе функционал, имеющийся в системах уровня SCADA и ERP системах.

Программный продукт 1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 — решение для автоматизации основных бизнес-процессов организаций, управляющих многоквартирными домами (МКД).

При разработке специализированной отраслевой функциональности решения был обобщен опыт создания и успешной эксплуатации автоматизированных систем на предприятиях ЖКХ:

осуществляющих профессиональное управление жилыми многоквартирными домами и прилегающей территорией;

занимающихся обслуживанием и эксплуатацией производственных зданий и сооружений, а так же других объектов нежилого фонда;

оказанием коммунально-эксплуатационных услуг всем категориям потребителей.

Решение предназначено для автоматизации управления и учета на предприятиях сферы ЖКХ, таких как:

многоотраслевые предприятия комплексного управления — Управляющие компании (УК), в том числе объединяющие несколько ТСЖ, ЖСК или ГСК;

жилищно-эксплуатационные управляющие компании (ЖЭУК);

дирекции по эксплуатации зданий (ДЭЗ);

ремонтно-строительные предприятия, работающие в секторе жилищных услуг для населения и организаций, находящихся в обслуживаемом фонде;

предприятия, оказывающие услуги по обслуживанию инфраструктуры жилищного фонда, зданий, сооружений и территорий, в т.ч. клининговые компании;

подразделения компании-девелопера, занимающиеся содержанием и эксплуатацией объектов недвижимости;

подразделения холдинговых структур, занимающиеся обслуживанием и эксплуатацией, принадлежащих холдингу жилищных фондов;

специализированные информационно-расчетные центры, оказывающие услуги по организации начисления и сбора платежей с потребителей и ведения расчетов с ними;

ресурсо-снабжающие организации, организации теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Привет! Я расскажу про геоохлаждение и геообогрев базовых станций сотовой сети, ветрогенерацию, практику солнечной энергетики (в частности, для обсерватории), генерацию тепла и энергии из биологических отходов, охлаждение дата-центра от реки, оптимизацию классических систем и немного про управляющий всем этим софт.

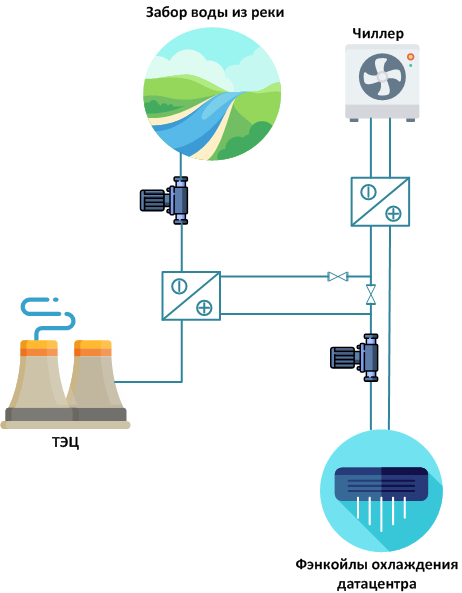

Начнём с реки в Сибири:

Проектировали ЦОД рядом с ТЭЦ. А ТЭЦ питается водой от реки. Собственно, температура воды в реке от 0 до +15, а ТЭЦ надо +25. Мы подумали: как это замечательно, что кому-то нужна тёплая вода! И сели с теплообменником на эту подпитку. В итоге подогреваем воду в среднем на один градус (зависит от вычислительной нагрузки и времени года) и передаём чуть более тёплую в контур ТЭЦ. От ТЭЦ не убудет, а для нас получается очень эффективно. PUE ЦОДа — 1,15 круглый год.

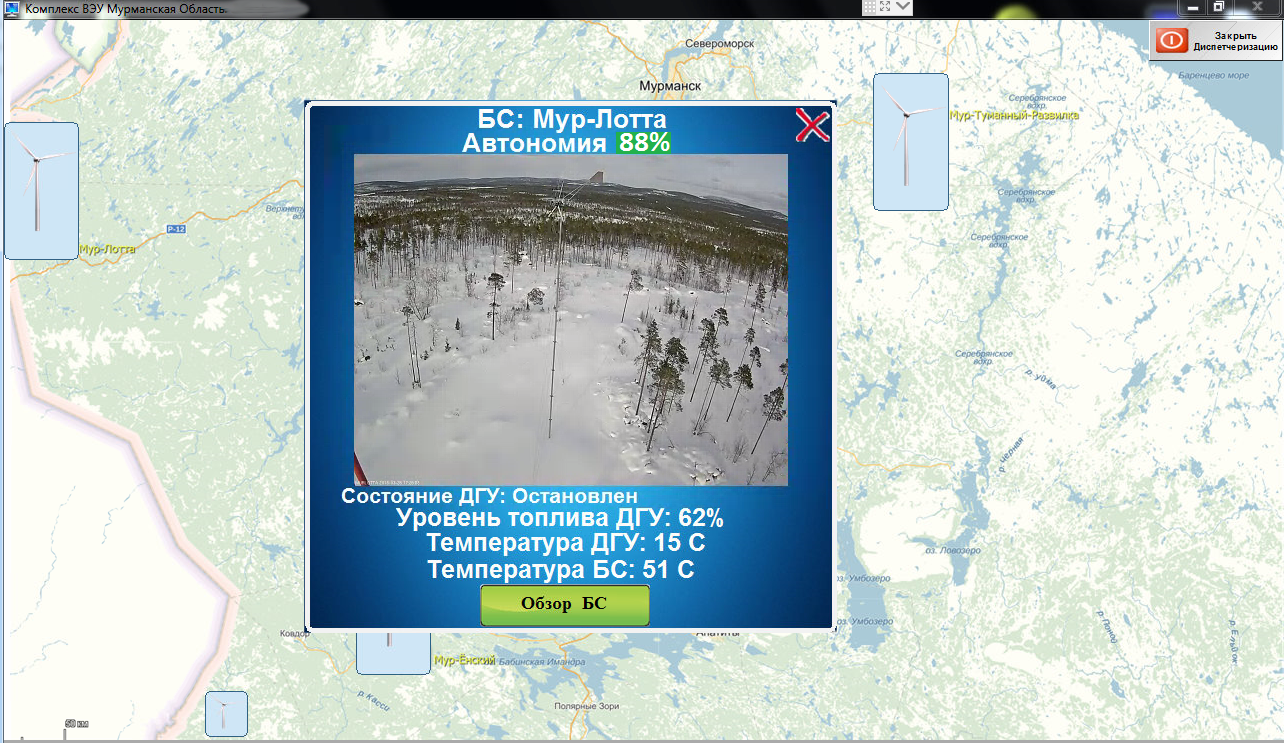

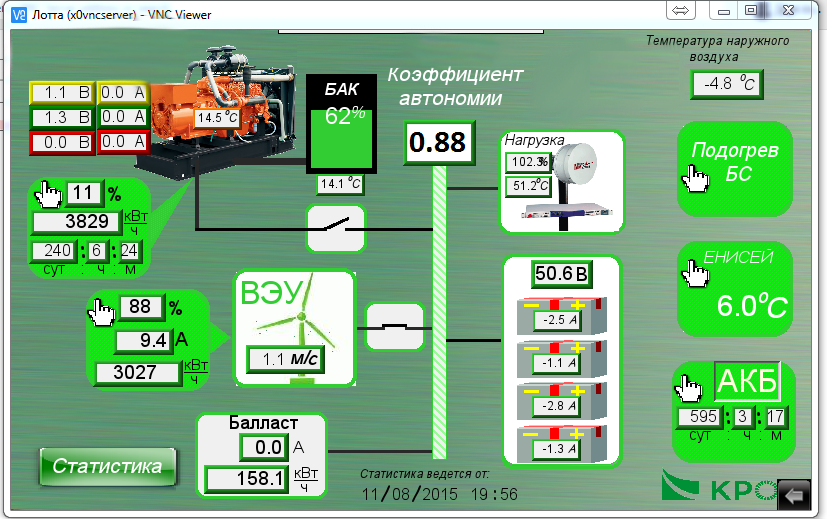

Автономность базовых станций

Вот тут в посте было больше деталей.

Если очень коротко, то мы попробовали обеспечить автономное питание нескольких базовых станций. Использовали ветрогенерацию и солнечные батареи. Были сложности с выбором ветряка, выбором батарей, монтажом, ветряком, который сдуло жестоким и беспощадным ветром, и много других приключений. В итоге в Самаре и Мурманске всё работает. Развиваем тему, в т. ч. готовы строить крупные системы. Сейчас общаемся с потенциальными заказчиками на Дальнем Востоке.

Пример интерфейса системы мониторинга и управления электроснабжением автономных базовых станций:

На них же мы пробовали геозонд: бурится скважина глубиной от 30 до 100 метров. Внизу стабильная температура для средней полосы России — примерно 6–10 градусов круглый год. В зависимости от теплопроводности материала грунта можно обеспечить порядка 50 Вт тепловой мощности на метр длины геозонда. Мы обкатывали схему для отопления помещения базовой станции зимой и утилизации избыточного тепла от работы оборудования летом (то есть охлаждения станции).

Результат — да, работает, стоит недорого + эксплуатация и техническое обслуживание почти ничего не стоит. И работает как танк — надёжно. Мороки с этими инсталляциями никакой, но денег в этой сфере мало, поэтому мы пока приостановили эксперименты. Сама система стоит настолько дёшево, что её невыгодно продавать, т. к. накладные расходы получаются дороже, чем она сама стоит. Есть ощущение, что в ряде регионов это будет востребовано.

Возможно, для объектов, где есть ограничение по входной мощности, не очень критичен точный температурный режим. Прямо берёшь из земли +8, подаёшь воду, она проходит через теплообменник и возвращается обратно подогретой, допустим, 10–12 градусов. И ты с лёгкостью поддерживаешь диапазон внутри. Зимой — наоборот. За лето прогревается грунт — так, что зимой вокруг базовой станции аж трава зелёная. А за ней — снег. За лето так разогрели землю вокруг, на глубину там метров 30, что её потом всю зиму не может заморозить, она всё отдаёт и отдаёт тепло. Мы с +8 вот начали, в конце лета у нас, допустим, +18 земля. Затраты — цена скважины и насос.

Наша заслуга в том, что мы понимаем, как всё работает и что реально нужно. Оптимальным образом совместили геоохлаждение и потребности базовой станции. То есть под определённую задачу нашли оптимальное решение. Что можно с гораздо более широким диапазоном температур работать, что можно внутри электричество экономить, что можно без чиллера обойтись одним насосом — об этом мало кто думает.

Автономность обсерватории

Вот здесь мои коллеги из инженерного спецотряда рассказывали, как ездили в Чили монтировать энергоблок и ИТ-начинку станции и как сразу «что-то пошло не так».

Местный подрядчик смонтировал купола, солнечные батареи и проложил кабель-каналы. И сразу же благополучно их засыпал, чтобы не лазили грызуны, — и мы не смогли просунуть кабель

На 100% автономное электроснабжение обсерватории в Чили (к ней вообще не подводится никакого внешнего питания) — полностью наша разработка (на основе оборудования вендоров), мы проектировали HLD, LLD большей части систем и обеспечивали интеграцию всего. Там много автономного управления: сервер обсерватории сам контролирует параметры электропитания, нагружает солнечные панели, управляет зарядом солнечных батарей, запускает и останавливает резервный (аварийный) источник питания станции (дизель), сам управляет питанием. Помимо этого, сервер сам реагирует на события безопасности вроде пересечения периметра, сам переключает каналы и перезагружает маршрутизатор. В общем, ничего космически сложного, просто увязано много консолей в одну приборную панель и прикручена куча скриптов — до стадии, когда это стало почти фреймворком.

Солнце кончилось, пошёл закат — батарейки начали разряжаться. К закату появилась нагрузка. Это ток батареи. Нагрузка скачет-скачет. Потом, скорее всего, это охлаждение телескопов включили

Сейчас планируем интегрировать солнечную электростанцию мощностью 0,5 МВт в проект дата-центра в стране с похожим солнечным профилем.

Генерация тепла и электроэнергии из твёрдых бытовых и промышленных отходов

Уже сейчас нами проработаны решения, готовые встать на эксплуатацию. Это интересная тема для аграрных комплексов и промышленности с большими объёмами отходов производства, крупных населённых пунктов с проблемами утилизации мусора. Очень серьёзный вопрос, поскольку решает сразу две проблемы — и мусора, и энергии. И прибыльно.

Есть законодательно установленный перечень видов возобновляемых источников энергии, и среди всего прочего к ним относятся бытовые и промышленные отходы, в частности отходы мясокомбинатов и ферм. Можно перерабатывать кожу, кизяк, навоз коровы или птицы, получать биогаз и удобрения или сжигать кости и получать чистейший уголь. Можно перерабатывать просто мусор, тот, что складируется на свалках, и тот, что в очистных сооружениях (что из воды выделяется, ну, в основном фекальные массы) Это хорошее сырьё для переработки — например, для термолиза.

Причём сжигание — это не так просто. Просто сжигать, чтобы утилизировать… Такие заводы уже сейчас планируется делать в Подмосковье, Казани и Тульской области. Но можно поступать и куда хитрее, используя разные химические процессы, высокие температуры горения.

Интереснее сжигания, например, термолиз: суть в том, что мусор не сжигают, а нагревают при невысокой температуре и из него начинает выделяться газ. И вот уже газ сжигают. Мусор чуть меньше в объёме становится и продолжает свой жизненный путь на опрессовке и/или свалке.

А ещё интереснее глубокое сжигание отходов: получается чистейший углерод (то есть почти уголь активированный). Но тут температуры уже недетские, плавления металлов. В Европе это хорошо работает. У них есть спрос на такого формата уголь, в т. ч. в медицину. Продукт хорошо стоит, он дорогой.

Очень перспективно выглядит переработка навоза. Собирается из фермы, закидывается в лагуны, лежит там 3–4 месяца, и это называется типа «перегнивание». Он становится удобрением. Точно так же можно перерабатывать его в биогазовых установках. Это бак, куда сливается вся биомасса. Там живут бактерии, которые в ходе брожения массы выделяют газ, содержащий метан.

Потом очистка газа — и либо его сжигают, либо подают на газопоршневые машины.

Холод из тепла

Есть такая штука — АБХМ, абсорбционная холодильная машина. В своё время продумывали, как с помощью неё вырабатывать холод из энергии солнечного тепла. Солнце нагревает теплоприёмник, дальше это всё передаётся на АБХМ, и мы получаем в результате захоложенную воду для климат-контроля офисного или торгового центра.

Пока остановились на опытах: старые добрые тригенерационные центры выглядят куда понятнее для заказчиков.

Докручивание классических систем

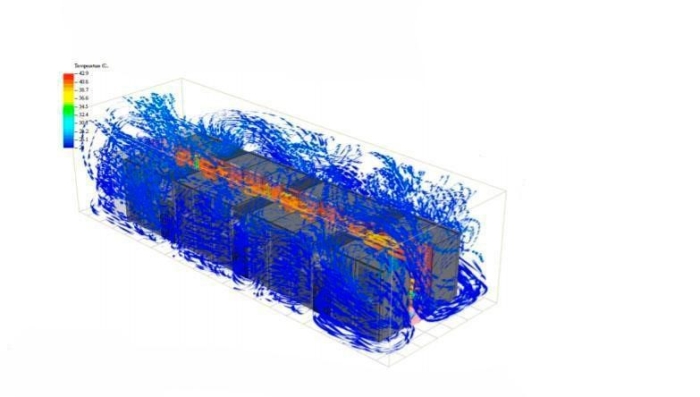

Довольно плотно поработали со специалистами вендора для сейсмоустойчивого дата-центра. Но наш многолетний опыт проектирования и инженерная подготовка команды позволили много чего поменять в обычных системах. В итоге получилась система с очень высокими расчётными параметрами. Проверить с полной нагрузкой пока нет возможности — дата-центр ещё испытывается.

Удалось добиться среднегодового показателя PUE 1,25–1,3 при пиковых значениях менее 1,5: глубокая оптимизация системы «чиллер — фанкойл» — пришлось покопать данные по климату региона, цене за воду и электричество, росту мощностей. От системы с мокрыми градирнями отказались сразу: влажность высокая, а вода дорогая. Идея в чём: ЦОД практически никогда не работает на полную мощность, значит, нужны чиллеры с широким диапазоном энергетической эффективности. Нашли такие, с высоким EER как при максимальных, так и при минимальных нагрузках. Вендор — компания крупная, но всё больше по холодилке для супермаркетов и т. д. — даже сам не знал, что так можно.

В итоге нашли винтовой чиллер с инверторным приводом, который обеспечивает высокий EER не только при максимальной нагрузке на систему кондиционирования, но и при минимальной. Сопротивление в сети удалось снизить с помощью прямых широких трасс и применения оборудования с минимальным гидравлическим сопротивлением. Сумели подобрать сочетание чиллеров и фанкойлов так, что разница температуры жидкости на входе и на выходе составила 7 °C вместо стандартных 5 °C. Выбор больших фанкойлов с энергоэффективными вентиляторами позволил уменьшить потери при протоке воздуха. В итоге, благодаря комплексной оптимизации системы охлаждения, расход электроэнергии снизился на 20%.

Помимо перечисленного, ставим системы бесперебойного питания большой мощности (единицы и десятки мегаватт), это тоже поможет в оптимизации систем охлаждения.

Промежуточные итоги

Много что выглядит перспективно, но поделиться опытом внедрений пока не могу. Наша команда за последние пару лет успела написать управляющий софт для автономных станций (скриншоты видно выше) и поставить много опытов. Всё остальное время мы занимались инфраструктурой стадионов, узлами спецсвязи и системами безопасности. Когда футбольный сезон кончится, думаю, вернёмся к энергоэффективности уже более плотно.

Ссылки

- Зелёная энергетика для базовых станций и всего до 2 КВт — трёхлетний опыт с ветряками, солнечной генераций + геозондом

- «Космонавты» в Чили: как мы делали всю ИТ-инфраструктуру для четырех телескопов в Андах

- Энергоцентр с тригенерацией: как раз то что надо в российской реальности

- Моя почта — PVashkevitch@croc.ru

Библиографическое описание:

Девликамова, А. С. Энергоэффективные технологии в строительстве / А. С. Девликамова, К. А. Петулько. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 8 (112). — С. 1268-1271. — URL: https://moluch.ru/archive/112/28759/ (дата обращения: 30.09.2022).

В статье рассматривается понятие энергоэффективного здания, выделяются уровни проектирования данных объектов, даются общие характеристики энергоэффективных зданий.

Ключевые слова: энергосбережение,энергоэффективное оборудование, энергоэффективное строительство, энергоэффективность, энергоэффективный дом, возобновляемые источники энергии,инновации.

В связи с истощением природных ресурсов, и, как следствие, их удорожанием, в мире всё большую роль в строительстве и экономике начинают играть возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Внимание Правительства РФ к этому направлению обозначено Распоряжением Правительства «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 г». от 8 января 2009 г. Именно в этом документе была поставлена цель довести долю альтернативных источников энергии в общем топливно-энергетическом балансе страны к 2020 г. до 4,5 %.

Понятие «энергоэффективность», прежде всего, подразумевает достижение экономически оправданного рационального использования энергетических ресурсов, на основе последних достижений техники и технологий. Получение максимальной энергоэффективности дома достигается в первую очередь за счёт снижения теплопотерь, более рационального использования тепловой энергии во всех энергетических процессах без ухудшения конечного результата.

В данной статье рассматриваются результаты внедрения технологий для повышения энергетической эффективности зданий и оцениваются преимущества использования возобновляемых источников энергии.

Передовые технологии энергоэффективности известны из зарубежной практики. Первыми проектами энергоэффективных домов занялись в США. В настоящее время наиболее успешно ведется работа по строительству энергоэффективных зданий в Европе. Опыт европейских стран говорит о том, что даже в жилых зданиях, построенных по старым нормам, можно уменьшить потери энергии. В Европе существует классификация зданий по энергопотреблении:

- «Старое здание» (до 1970-х годов) потребляет 300 кВт∙ч/м2 в год.

- «Новое здание» (с 1970-х до 2000 года) потребляет не более 150 кВт∙ч/м2 в год.

- «Дом низкого потребления энергии» потребляет не более 60 кВт∙ч/м2 в год.

- «Пассивный дом» потребляет не более 15 кВт∙ч/м2 в год.

- «Дом нулевой энергии» потребляет 0 кВт∙ч/м2 в год.

- «Дом плюс энергии» или «активный дом» вырабатывает энергии больше, чем потребляет, в результате использования возобновляемых источников энергии [4].

В России на правительственном уровне существует принципиальное решение (Распоряжение Правительства РФ от января 2009 г.) об увеличении к 2015 и 2020 гг доли ВИЭ в общем уровне российского энергобаланса до 2,5 % и 4,5 % (без учета гидроэнергетики, являющейся также возобновляемым энергоресурсом и вырабатывающим сегодня 16 % энергии), что составляет около 80 млрд кВт/ч выработки электроэнергии с использованием ВИЭ в 2020 году при 8,5 млрд кВт/час в настоящее время [5].

Проектная практика энергоэффективного строительства позволяет выделить глобальный и локальный уровни проектирования объекта.

Глобальный уровень — оценка природных условий, экологической обстановки по стране или миру в целом. На данном уровне возможно выделить территории, где реализация энергоэффективных проектов может стать альтернативой традиционным методам строительства, или оправдать экономический эффект в использовании природных ресурсов.

На глобальном уровне рассматриваются и решаются градостроительные вопросы проектирования энергоэффективных зданий: выявление и выбор площадки строительства с точки зрения благоприятных и неблагоприятных природно-климатических и антропогенных факторов, а также рациональное использование ландшафта.

Локальный уровень — подразумевает разработку объекта на всех стадиях проектирования, на конкретной территории. Это разработка генерального плана,объемно-планировочного, конструктивного решения; инженерно-технического обеспечения.

Практика показывает, что в характеристике энергоэффективных зданий выявляются следующие общности:

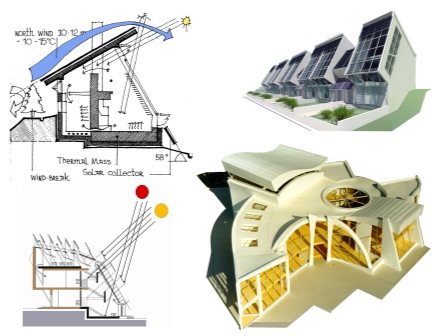

- Объемно-планировочные характеристики: компактная группировка объемных форм, их оптимизация, ориентация и инсоляция (рис.1).

Рис. 1. Объемно-планировочное решение

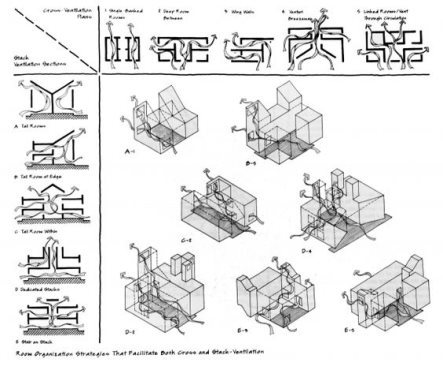

- Конструктивные: для эффективной регулировки внешних и внутренних воздушных потоковобеспечить трансформируемость конструктивных решений (рис. 2).

Рис. 2. Конструктивное решение

- Инженерно-технические: оптимизация технико-эксплуатационных параметров систем инженерно-технического обеспечения путём утилизации вторичных отходов, или внедрения автоматического контроля и регулирования распределения энергии (рис. 3).

Рис. 3. Инженерно-техническое решение

В энергоэффективных зданиях снижение энергопотребления происходит за счёт усовершенствования систем инженерного обеспечения, и конструктивных элементов. Это играет существенную роль в поиске архитектурно-планировочных решений зданий: планировка, фасады, эстетика. Зачастую энергоэффективные здания находят выражение в лаконичных архитектурных формах, в лучшем случае выполненные в качественно подобранных отделочных материалах. Архитектурные решения энергоэффективных зданий уступают поиску и разработкам устройств возобновляемых источников энергии (ВИЭ): солнечных батарей, коллекторов, тепловых насосов. Это выдвигает одно из приоритетных направлений в поиске архитектурных образов данных объектов и обозначает их проблематику.

В настоящее время так же существует ряд проблем в практической реализации проектов энергосбережения за счёт использования альтернативных источников энергии. Подготовку квалифицированных кадров для строящихся инновационных предприятий инвесторы решают сами, проблему отсутствия отечественного сырья и комплектующих компенсируют импортом, параллельно прорабатывая возможности локализации всего производственного процесса. Однако, не смотря на все временные неудобства, реализация проектов по строительству энергоэффективных домов не только благоприятно отражается на экологической ситуации в стране, но и демонстрирует экономическую эффективность, а значит, и привлекательность для частных инвестиций.

Литература:

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31–06–2009 (СП 118.13330.2012*)

- Энергоэффективные технологии — будущее жилищного строительства. / К. Г. ЦИЦИН [Электронный ресурс]: URL: http://www.e-c-m.ru/jour/article/view/141

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Министерство энергетики Российской Федерации. [Электронный ресурс]: URL: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/

- Энергоэффективный дом с нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии. / Кряклина И. В., Шешунова Е. В., Грек И. Л. [Электронный ресурс]: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/energoeffektivnyy-dom-s-netraditsionnymi-i-vozobnovlyaemymi-istochnikami-energii

- Зачем России нужна альтернативная энергетика? / Н. Г. Кириллов [Электронный ресурс]: URL://http://www.akw- mag.ru/content/view/100/35/

Основные термины (генерируются автоматически): возобновляемый источник энергии, здание, альтернативный источник энергии, глобальный уровень, Европа, инженерно-техническое обеспечение, конструктивное решение, локальный уровень, млрд кВт, энергоэффективное строительство.

энергосбережение, энергоэффективное оборудование, энергоэффективное строительство, энергоэффективность, энергоэффективный дом, возобновляемые источники энергии, инновации.

Современные ЦОДы способны обеспечить PUE на уровне 1,5 или ниже — это стало возможным за счет целого ряда улучшений.

Центры обработки данных — это фундамент цифровой экономики, однако для их работы требуется огромное количество энергии. Стараясь сделать цифровую трансформацию более экологичной, необходимо в первую очередь правильно проектировать ЦОДы и использовать энергоэффективные компоненты ИТ-инфраструктуры. Ключевую роль в решении этой задачи играют SSD.

В последние годы заметно вырос спрос на центры обработки данных, что можно объяснить цифровой трансформацией и растущей популярностью облачных сервисов. Соответственно, количество ЦОДов растет, а существующие объекты продолжают расширяться. Едва ли эта тенденция пойдет на спад, ведь «Интернет вещей» тоже стремительно развивается, в результате чего в ближайшие годы мы можем ожидать взрывного роста объема данных, для обработки которых потребуется еще более продвинутая цифровая инфраструктура.

И, хотя развитие цифровых технологий, благодаря которому появляются новые продвинутые продукты и услуги, явление в основном позитивное, у него есть и отрицательная сторона — растущее потребление энергии, что не только увеличивает расходы, но также осложняет борьбу с климатическими изменениями и продвижение к устойчивому развитию. По данным Borderstep Institute, только за прошлый год центры обработки данных в Германии потребили 16 млрд киловатт-часов — на целый миллиард больше, чем в 2019-м[1].

Впрочем, судя по рекордно низким показателям PUE (power usage effectiveness), ЦОДы стали заметно эффективнее: этот коэффициент обозначает общий объем энергопотребления по отношению к энергетической потребности ИТ-инфраструктуры. Другими словами, насколько эффективна базовая инфраструктура, в том числе системы охлаждения и насосы, ИБП и аккумуляторы. Современные ЦОДы способны обеспечить PUE на уровне 1,5 или ниже — это стало возможным за счет целого ряда улучшений, в том числе оптимизации систем охлаждения, широкого применения вторичного тепла, продвинутых ИТ-компонентов, которые больше не требуют экстремального охлаждения помещений, а также правильно настроенных трансформаторов тока. В современных ЦОДах более двух третей энергии потребляют ИТ-системы.

Таким образом, хотя 10 млрд киловатт-часов из упомянутых 16 составляют львиную долю потребления в центрах обработки данных в 2020 году, теперь оборудование куда совершеннее: по данным Borderstep Institute, с 2010 года энергопотребление в ЦОДах выросло на 75%, а производительность – в восемь раз. Чтобы добиться этого, производители ИТ-оборудования активно вкладывались в техническую модернизацию. А кроме того, ужесточились правовые нормы в этой сфере — например, недавний регламент ЕС 2019/424 устанавливает минимальный уровень эффективности для источников питания в серверах и системах хранения.

Выше производительность с прежним бюджетом мощности

Серверы, системы хранения и сетевые компоненты в ЦОДах работают в комплексе, поэтому зависят друг от друга в плане затрат мощности. Растущие объемы данных приводят к увеличению энергопотребления не только хранилищ, но также серверов и сети, ведь данные необходимо передавать и обрабатывать. Работа над сбережением энергии исключительно в системах хранения возможна, только когда речь идет об архивных данных, однако усложняется их регулярной валидацией, при которой задействуются остальные ИТ-компоненты. Поэтому операторы ЦОДов выделяют бюджет мощности на стойку, который распределяется между отдельными потребителями.

Однако, если речь идет о развертываниях с действительно высокими потребностями в памяти, очень важно вдумчиво подойти к планированию эффективности хранилищ, ведь каждый ватт, не использованный в эксплуатации, будет доступен для других систем в стойке. За счет энергоэффективного хранилища стойка обеспечит более высокий уровень производительности с прежним бюджетом мощности.

SSD не настолько экономные, но…

Теоретически SSD требуют меньше энергии, чем жесткие диски, ведь они не имеют механических компонентов. Однако, поскольку на SSD возлагаются определенные операции, например управление ячейками памяти и обновление состояний памяти для обеспечения готовности к использованию, во время простоя они потребляют столько же энергии, сколько и жесткие диски, а вот в режиме эксплуатации – наоборот, гораздо больше. Например, если текущий PCIe-накопитель четвертого поколения от KIOXIA в активном состоянии потребляет до 21 Вт, то жесткий диск корпоративного уровня с 7200 оборотами в минуту требует вдвое меньше.

Впрочем, здесь не учитывается производительность этих носителей. Расхода 8–12 Вт жесткого диска хватает лишь на несколько сотен IOPS, в то время как SSD достигает показателя 1,4 млн IOPS. Это означает, что в активном состоянии последний гораздо энергоэффективнее.

Более того, SSD предоставляют данные гораздо быстрее, поэтому для обработки определенной рабочей нагрузки им нужно заметно меньше времени при максимальном расходе энергии. Например, KIOXIA CM6 передает данные на скорости 6900 Мбайт/c, то есть на файл объемом 500 Гбайт уходит 72 секунды: при максимальном расходе мощности в 21 Вт это соответствует 0,4 Вт∙ч, тогда как фактическое энергопотребление для последовательных операций чтения несколько ниже. С другой стороны, жесткому диску на передачу 500 Гбайт потребуется около 28 минут: при расходе 9 Вт это 4 ватт-часа. Таким образом, SSD в десять раз более энергоэффективен.

Однако по-настоящему серьезным преимуществом является прямой доступ. Если стандартный жесткий диск корпоративного уровня обеспечивает около 250 IOPS, то SSD от KIOXIA достигает 1,4 млн IOPS — в 2400 раз выше.

Качественное охлаждение в новых формфакторах

Благодаря своей высокой производительности SSD заметно эффективнее и в плане охлаждения. Подтверждено, что SSD новейшего поколения с поддержкой PCIe имеет более высокие требования к охлаждению во время эксплуатации при полной нагрузке, чем жесткий диск за тот же период времени. Однако для передачи файла или определенного количества IOPS жесткому диску понадобится гораздо больше времени, что означает более продолжительный период охлаждения и более высокие требования к системе охлаждения.

В дополнение к перечисленнному передовые SSD корпоративного уровня всё чаще предлагаются в формфакторе EDSFF, позволяющем обеспечивать улучшенный доступ охлаждающего воздуха к модулям флеш-памяти по сравнению с классическим формфактором 2,5 дюйма. Благодаря чему лучше распределяется вторичное тепло, что повышает эффективность охлаждения. И это соответствует стратегии ЕС, призванной сделать центры обработки данных нейтральными для окружающей среды к 2030 году[2].

[1] https://www.borderstep.de/publikation/hintemann-r-2021-rechenzentren-2020-cloud-computing-profitiert…

Энергосбережение на предприятии

Энергосбережение на предприятии является одной из самых актуальных проблем, с которой сталкивается промышленность. Это связано с постоянным ростом стоимости на электроэнергию и прочие энергоносители.

Производства затрачивают свои финансы на сырьё и материалы, топливо, на эксплуатационные работы, но самым дорогим является оплата за энергетическую составляющую.

Энергосберегающие мероприятия, которые вы проведете на вашем предприятии позволят вам значительно сократить затраты на энергоносители и тем самым положительно влиять на техническо-экономические показатели работы предприятия или производства. Это сразу наблюдается в увеличении рентабельности и улучшении конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции или услуг.

Энергосбережение на предприятии ведётся по следующим направлениям:

- увеличение эффективности производственного процесса

- экономия энергоресурсов

На сегодняшний день используется ряд эффективных способов для экономии электроэнергии. Основные из них:

- модернизация оборудования

- применение энергосберегающих технологий

- уменьшение потерь электроэнергии в электроприемниках и системах электроснабжения

- регулирование режимов работы оборудования

- улучшение качества электроэнергии

В промышленности можно применить очень много способов энергосбережения. Энергия и деньги — это две важные мотивации на пути к энергосбережению. Если доступ к энергии имеет лимит, то это дополнительная мотивация к экономии (например, лимитирование на использование газа).

Места с наибольшими энергозатратами

Большая часть технологических процессов на предприятиях происходят с использованием энергоносителей различного вида и назначения.

Во время организации своей деятельности предприятия используют энергоресурсы различных параметров, видов и назначения.

В качестве энергоресурсов чаще всего на предприятии используются:

- вода

- тепло

- электроэнергия

- воздух

На обеспечение производственного процесса и содержание зданий затрачивается до 30% закупаемых энергетических ресурсов и воды. Эти затраты складываются из затрат на отопление и освещение зданий, хозяйственно-питьевое водоснабжение и других точек обеспечения.

Мероприятия по экономии электричества на предприятии

Освещение и обеспечение работы оборудования — самые энергозатратные направление. Отопление, водоснабжение и кондиционирование идут сразу после обеспечения освещения.

Поэтому, рекомендуем вам начать именно с уменьшения потребления электричества лампами освещения. Это достигается путем правильного подбора специализированных промышленных светильников и оптимизацией рабочего процесса вашего производственного оборудования. Принятие мер в этих направлениях — даст эффект экономии энергоресурсов.

Наибольший эффект дает правильная комплексная экономия, которая коснулась всех точек потребления — отопления, освещения, водоснабжения!

Нельзя экономить на отоплении и при этом злоупотреблять освещением. Такие полумеры значительно снизят эффект экономии, а то и вовсе не дадут нужного вам оптимизационного эффекта. Действовать надо комплексно.

Большинство зданий и помещений не отвечают современным требованиям по энергосбережению. Поэтому требуется дополнительные энергосберегающие стеклопакеты, утеплители, установка эффективной вентиляции и так далее.